ダンスになる前の言葉、ダンスになったかもしれない言葉ー書き込みのあるものだけで500冊以上が残された大野一雄(1906-2010)の蔵書には、創作の源となった言葉が溢れている。

1980年の《ラ・アルヘンチーナ頌》海外公演を皮切りに、国内外のダンスシーンに決定的な影響を及ぼした大野は、まさに言葉によってその踊りを作り上げていった。大野の蔵書を調査する中で見えてきた、大野のダンスを作り上げた源となった言葉の存在を指摘し、その意義、そして動きへの作用を考えてみたい。

特集

潜在的ダンスの可能性―大野一雄の蔵書調査から / 宮川麻理子

1.蔵書の概要

左側奥に見えるのが二重の棚の書庫。

大野の蔵書は現在、横浜にある大野一雄舞踏研究所内の書庫に主として保管されている(注1) 。大野一雄、そして息子であり同じく舞踏家の大野慶人のこの稽古場には、両脇に白い扉のついた収納スペースが設けられている。さらに近年、テレビ台が置かれていた後方の壁にも同じく書庫(それも2重の棚)があったことが判明し、蔵書の全容がほぼ明らかになった。これらを書籍名、著者名、出版社といった書籍情報、および大野の書き込みの有無に分けてリスト化した結果、その総数は書き込みのあるものだけで500冊を超えた(注2) 。最も古いものは、1905年出版の『テニソンの詩』(文學同士會)で、1926年出版の『ポオ評傳』(第一書房)がこれに続く。ただし、『テニソンの詩』には本文中には線引きや書き込みはなく、別に翻訳された詩の一部が1枚紙で挟み込まれているだけである(この挟み込みは、後年のものであろう)。『ポオ評傳』にはマジックおよび鉛筆での線引きと書き込みが見られるが、大野がいつそれを行ったのか、判別することは非常に難しい。マジックの使用は年代が下ったものだと想定されるが、蔵書の出版年 (注3)や入手時期と大野が読んで書き込みをした時期は必ずしも一致しない。時期を特定するのは困難であり、大野がその書籍を読んだのは、基本的には「出版された年よりもあと」としか言いようがない。たとえば1946年出版のベルグソン『笑の哲學』(廣瀬哲士訳、東京堂)にはマジックで書き込みがあるが、「アルゼンチーナ」(おそらくアルヘンチーナを指す)、「馬とほうき」(ほうきは後年のパフォーマンスで登場するモチーフである)という言葉が書かれていることから想像すると、書き込みをしたのは1946年ではなく、かなり後になってからであろう。

ベルグソン『笑の哲學』廣瀬哲士訳、東京堂、1946

1950年代以前のものは全体のうちで40冊程度であり、蔵書の中核をなすのは1960、70、80、90年代に出版された書籍で、まさに暗黒舞踏の創成期と同時期に刊行された本が並んでいる。その内訳や種類は多種多様であるが、同一著者に関して複数冊の本が確認できた著者名をいくつか例示してみると、以下の通りである。

・文学作品系(フレイザー、澁澤龍彦、エリアーデ・・・)

・詩系(遠丸立、加藤郁乎、丸地守、吉増剛造、埴谷雄高、白石かずこ・・・)

・哲学系(サルトル、スエデンボルグ、バシュラール、バタイユ、鈴木大拙・・・)

・キリスト教系(内村鑑三、聖書・・・)

・演劇/映画他芸術系(太田省吾・・・)

・学術/雑学系(おおえまさのり、宇野邦一、中村文昭、鶴岡善久・・・)

・雑誌系(みづゑ、ダンスワーク、現代詩手帖・・・)

大野の蔵書は人文科学系のジャンルを幅広く横断し、文学作品、同時代に翻訳され流行した哲学、そしてクリスチャンである大野らしいキリスト教関係の書物、交流のあった作家の本や、自身の特集記事が掲載された雑誌が目立つ。

2.研究の意義

以上の蔵書からは、舞踏が誕生し発展していく1960年代以降の文学・哲学潮流との関係性、さらに舞踏の創始者・土方巽を通して知り合った文化人たちと大野の交流を推し量ることができる。たとえば澁澤龍彦の著書の多さ(14冊+澁澤による翻訳本)は突出しており、かつ書籍の中への書き込みも相当数見られる。このほか、サルトル、バシュラール、バタイユら当時日本で翻訳が登場した哲学書にも大野は目を通しており、ここにスエデンボルグを加えた4名の著作はそれぞれ複数確認できる。トラークル、サリンジャー、ブランショ、ユング、アルトーなどの著作にも線引きや書き込みが確認でき、大野が戦後翻訳された人文科学系の書籍に目を配っていたことがうかがえる。また、詩人との交流やその蔵書の多さも特筆に値するだろう。加藤郁乎、丸地守、吉増剛造らとは直接的な交流もあり、彼らの著作には線引きや書き込みが多分に見られる。つまり大野や土方によって形作られていった舞踏は、ダンスの文脈だけで語ることはできない。大野の蔵書にその痕跡が見られるように(注4) 、同時代の文化人らとの交流によって相互に影響を与え合いながら確立されていったものなのである。

『死者の書』表紙。ダンスアーカイヴ構想に保管。

蔵書は、具体的な作品の創作に際してインスピレーションの源や土台になっている場合もある。たとえば、折口信夫の『死者の書』(中央公論社、1974)は、1981年初演の作品《わたしのお母さん》において参照された痕跡が見てとれる。詳細には立ち入らないが、大野は自身の母や妹に関する記憶を、『死者の書』の中のイメージに転化し、さらに土方巽の舞踏譜の言葉と衝突を繰り返しながら独自のフレーズを創作ノート (注5)に書きつけることで作品を制作した。しかし、このように明確に作品との関連を辿ることが困難な言葉が、蔵書の中には溢れている。作品ごとに書かれた創作ノートとは異なり、蔵書はそうした手前の段階にある。線が引かれた言葉は大野が気になった部分であり、余白に書き込まれたメモは書籍の言葉に触発されて溢れ出た大野のイメージを書き留めた言葉、稽古に際して参照した言葉の痕跡である。大野は書籍の内容をかなり自由に解釈し、時に誤読している節もあるが、そこに別のイメージが接続され踊りの源となっていくのである。

つまり大野の蔵書は、直線的に作品と接続可能なソースとして解釈されるのみならず、創作プロセスの中で消えていくものの研究へと私たちを導いている。テクストの「読み」の経験がいかに大野という舞踏家の踊りを作り上げたのか、未だ方法論の確立していない領域へと足を踏み出さざるを得ないのである。ダンスにおいてはそもそも「作品」ですらも上演された途端に消滅していくものだが、これまでの舞踊史はそれでも作品やダンスのスタイルを中心に語られてきた。そこから離れて、創作のプロセスにおいて生じた出来事、ダンサーの経験をどのように価値・意味づけ、その意義を論じていくかが問われていると言えるだろう。以下では実験的に(というのも先述の通り、研究の方法論は確立していないので)、その可能性を「潜在的ダンス」(注6)という切り口で検討してみたい。

わたしのお母さん 創作ノート

わたしのお母さん

3.潜在的ダンス―蔵書からダンスを見る

ダンスとは、今この場にいるダンサーによって空間・時間的広がりをもって生み出されていく「動き」に他ならない。この一瞬の動きとしての凝固の前後に流れる時間、そこに存在している物質や空間的広がりは、ダンスにとってどのような意味を持つのだろう。それらは現れてきてはいないもの、つまり現勢的ではない出来事として理解されるが、また別の現実として存在したもの、つまり潜在的なものである。蔵書の中に残された言葉は、具体的にはダンスにはならなかったかもしれないし、なったかもしれないが、まさにそのような可能性を担保しつつ、今私たちの目の前に存在するもう一つのダンスの姿である。

それでは具体的に、そのダンスはどのような姿をしているのか、その例を見ていきたい。ここでは、書き込みの熱量を基準に例を取り上げてみる。書き込んだページ数の多さ、書き込みに使われたマーカーの色(赤、黒、緑など、違う色が使われているものは複数回呼んだ可能性が高い)、さらに余白へのコメントの量を判断基準とした。本の書籍自体のページ数が異なるため単純な比較はできないが、100ページ以上にわたって書き込みが見られたものをリストアップすると、次の通りになる (注7)。

100ページ 澁澤龍彦『異端の肖像』桃源社、1967。

102ページ 中村文昭『ポエジーと肉体の書』創樹社、1989。

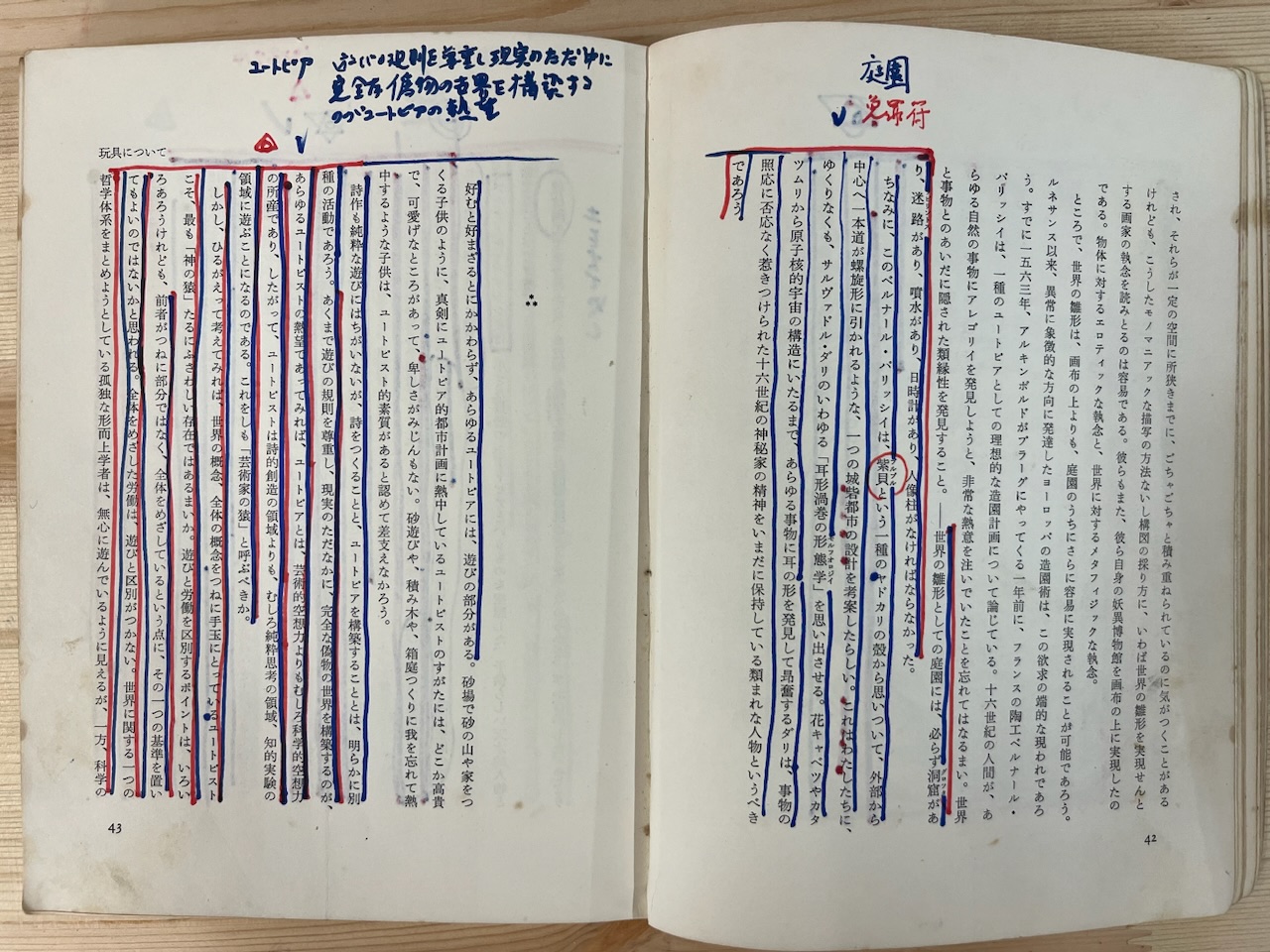

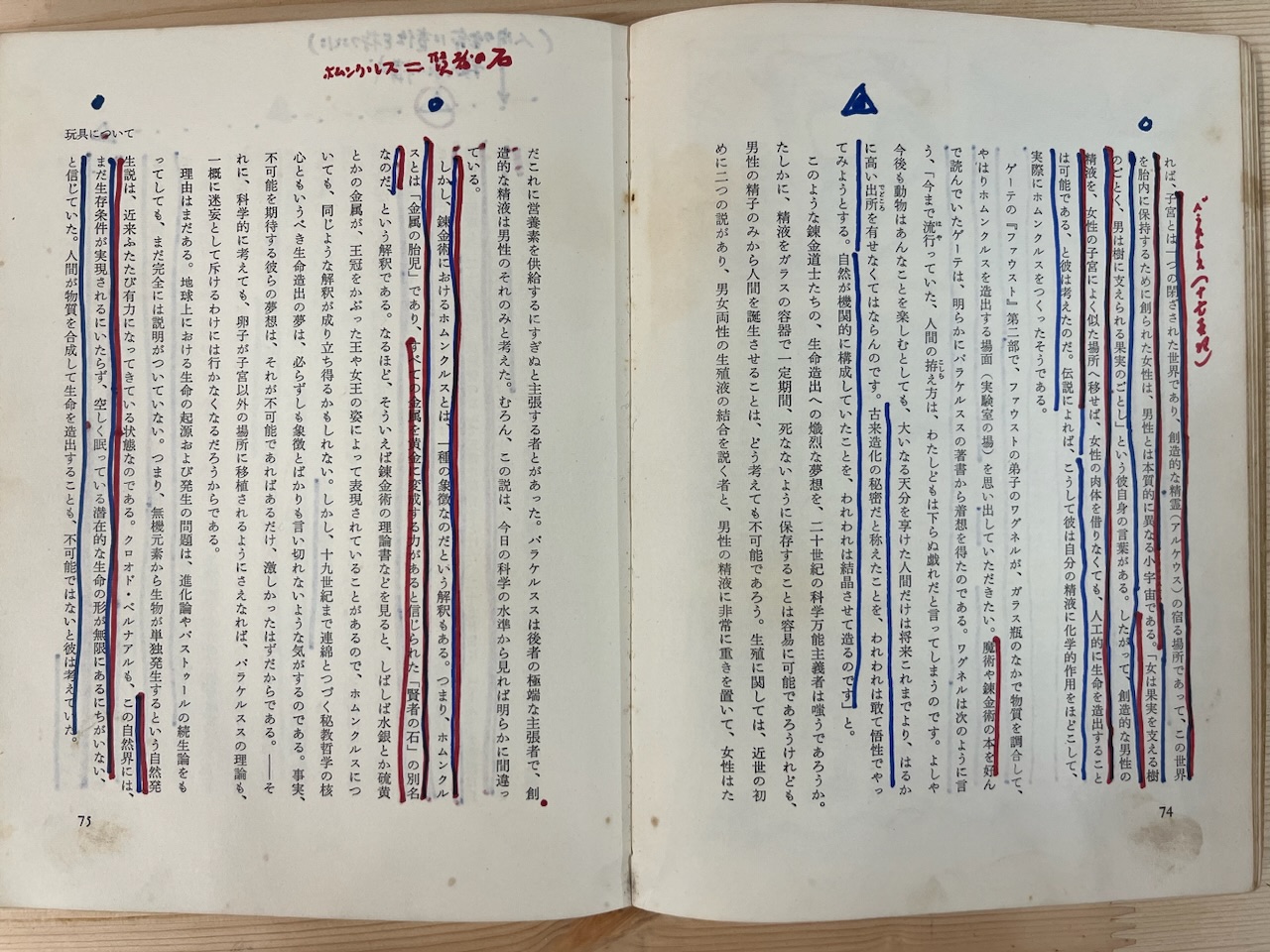

105ページ 澁澤龍彦『夢の宇宙誌コスモグラフィア・ファンタスティカ』美術出版社、1967。

115ページ ガストン・バシュラール『大地と意志の夢想』及川馥訳、思潮社、1972。

117ページ 鈴木大拙『鈴木大拙全集』第23巻、岩波書店、1969。

139ページ 澁澤龍彦『幻想の画廊から』美術出版社、1967。

本稿では、複数登場した澁澤龍彦の著書を紹介したい。書き込みのページ数が最も多いのは『幻想の画廊から』であるが、大野自身によるコメントがより多くみられる『夢の宇宙誌コスモグラフィア・ファンタスティカ』を例に検討する。

本文冒頭から青、赤、黒の線引きや重要箇所に記したと思われる◎△などの記号が見受けられるが、最初に大野が取り上げたイメージは「玩具について」の章に登場する「ホムンクルス」である。澁澤の本文から読解可能なホムンクルスとは、「生命造出の可能性、無機物から有機物を導き出す可能性」(澁澤、p. 12、以下引用は同箇所より)であり、この「新たな一個の矮人(ホムンクルス)を造り出そうとする熱望」は「中世錬金道士」のふくれあがった夢である。この章を通じて、自動人形や動く彫像について語られていることもあり、無機物に生命を宿すこと、その根源的な変化の可能性について、大野は惹かれているように思われる。次に書かれた大野のメモはp. 21の「鎧づくりの職人の言葉(生きもの)」で、オートマティックに動く像が、人間に反逆する最古の例を説明した箇所である。また澁澤がゴーレムに言及した箇所にも同じように線が引かれている。これらの事例からは、生命がないものが動き出すこと、そもそも生命を得るとは、有機物とは何かという、動きの根源へと迫ろうとする大野の態度が浮かび上がってくる。ホムンクルスへの関心は、後のページにも再び現れ、p. 75に「ホムンクルス=賢者の石」、p. 76には「(人間の生命に責任を持つことに)殺人罪の構成」というメモが残されている。この後者は、澁澤がボローニャの医者で試験管での胎児の発育に成功したというダニエロ・ペトルッチに言及した箇所であり、ペトルッチは、自分のやっていることが恐ろしくなり、みずからこの胎児を破壊したという文章と呼応している。何かを生み出すことの責任と、胎児殺しの罪というキリスト教的教義が大野の中で交わるようにも思われる。

澁澤龍彦『夢の宇宙誌コスモグラフィア・ファンタスティカ』美術出版社、1967、以下図版は全て同書より。

その後、本章ではp. 37にルドルフ二世の生没年のメモ、p. 38に「失われた庭園を求めて」とルドルフ二世への言及が続く。ここではアルキンボルトの野菜、果物、花を組み合わせて描かれたルドルフ二世の肖像画が「庭師」というタイトルで知られていたと澁澤は書き、大野は庭師という言葉に丸をつけている。この庭のイメージは、続くp. 42に書かれたコメント「庭園 免罪符」へとつながっていく。本文では、「世界の雛形」として、迷路や噴水、そして必ず洞窟を備えた庭園が紹介される。大野の舞踏にとって庭いじりは非常に重要な稽古であったが、それはいわゆる「ガーデニング」ではなく、ここで述べられているような世界の雛形の創造、あるいはもうここにはない失われた庭園の再創造という意味合いを持っていたのかもしれない。それは一種のユートピアへと結びつき、澁澤の言葉を引用しつつ、大野はp. 43の余白に「遊びの規則を尊重し現実のただ中に 完全な偽物の世界を構築するのがユートピアの熱望」とコメントを残している。

さらに本文を見ていくと、p. 44に「土を火でやし」(燃やし、か。ここで澁澤はベルナール・パリッシィという陶工について述べている)、p. 45に「パリツシー 完全な城砦都市−貝」というメモが読み取れる。貝殻の螺旋形をヒントにしながら城砦都市や家の設計を夢想したパリッシィから大野が見出したのは、p. 47に残されたメモのように「現実のさ中に偽物の世界を創造すること」であり、大野の舞踏のスタンスにもつながっているように思われる。それは大野が、以下に引用した澁澤の本文に二重に線を引き、チェックマークをつけていることからも読解可能である。

もとより、無から有形のものを生ぜしめるという原則に限って言えば、

芸術もまた、その出発点において、魔術や技術と同じ平面に立つもので

あることは疑い得まい。この場合、機械と同一化された芸術は、みずか

らの自律の王国を危殆に瀕せしめつつ、無限に魔術的な性格のものに移

行して行かざるを得ないだろう。技術と芸術は、そもそも同じ語源から

発したものである。歴史上、このような危機が幾度か芸術の王国を襲っ

た。つまり、マニエリスムとは、そのような芸術の危機の産物である。

マニエリスムの極期において、芸術の自律はおびやかされる。それは、

はたして頽廃と呼ばれるべきものであろうか。(澁澤、p. 64)

ここで立ち上がる舞踏は、実際に大野が実現し得たかどうかが問題なのではなく、一つの潜在的な可能性として、存在し続けるものである。大野が舞踏を探求していく中で、具現化しようとしたもの、芸術であるために魔術的な性格を備え続けること、自身が意図した舞踏の本質を、大野は澁澤の著作の中に発見したのではないか。

続いて大野の書き込みが熱心に見られるのは、p.133から始まる「アンドロギュヌスについて」の章であり、ここで大野は澁澤を経由してバルザックの『セラフィータ』や、スウェーデンボルクの考え方に触れている。最も多くの書き込みが見られるのは、pp. 134-5の2ページである。両性具有のモチーフは、宇野邦一の『ジュネの奇蹟』(日本文芸社、1994)を多分に引用した創作ノートの中にも見られるが、澁澤の本書からも相当なインスピレーションを得ていることがわかる。

【p. 134 上】

男性−女性のエロチシズムについての差異を知る(エロチシズム)

アンドロキュニスの貌容を知ること

P 154 ---とりまく世界(内ト外)は両性具有者としての神の宇宙発生論にかヽわる P 140

世界発生の学問(子宮研究) 参考 アンドレ・ブルトン

(自由な結合)

【p. 135 上】

(バルザック)

人間学の基本的テーマ(完全なる人間の原型)とみなされたアンドロキュニス

この神がアンドロキュニスが愛の秘儀によつてみづからを浄化するために地上の生活を営む

愛の秘儀とはこの二つの性を同時に愛することでありその愛は抽象的な愛でなく

個別的具体的な愛でなければならない 天使の立場でなく一個の完全な人間として(両性具有)

男性と女性をこもごも愛するのである

【p. 135 下】

二つの性を同時に愛することが成立し、形而上

学的な天使の特質であるアンドロキュニス

は現代に於ては官能的な完璧さを求める

姿に変化した結実 それは実現不可能なもの

となって(完全な人間は)半陰陽を殺ししかし

半陰陽たらんとする盾矛に立たされている

この二つのアンドロギュニスの間に文学が成

立する

アンドロギュニス伝説は人類の共通遺産である

大野は自身の舞踏において、両性具有を一つの理想としていた。それは土方巽が「シミーズをつけた男がこぼれる程の抒情味を湛えて踊る」(土方巽『〔新装版〕土方巽全集Ⅰ』河出書房新社、2016、p. 188)と描写した劇薬のダンサーであったモダンダンス時代から、代表作《ラ・アルヘンチーナ頌》まで変わらない女性もののドレスを纏った踊りの根底に見出すこともできるだろう。いや、むしろ、本当の両性具有は、実現することはなく、常に踊りの中で追い求め続けることしかできなかったのかもしれない。蔵書の中の言葉は、その終わりなき探求の痕跡であろう。

しかしこれら蔵書の言葉から、大野の舞踏に向かう姿勢やその源泉、さらに理想を見出すのは、あくまで現勢した大野の踊りがあってこそである。踊りを前提にした、こうした遡行的な考察だけでなく、蔵書に書かれた言葉自体に踊りを見ることは、やはり困難なのであろうか。実現しなかったかもしれない大野の踊りを、新たに言葉によって描き出すこと、その意義を今、改めて自身に問いかけている。

注:

1. 一部は、Dance Archive Networkの拠点にて保管。

2. 雑誌の表紙やその一部だけ残されたものなどが含まれ、また大野家の母屋にもまだ少数の蔵書が残されているため、冊数の断定は避ける。さらに、大野慶人のものや交流のあった大佛次郎宅からもたらされた本も稽古場には多く残されており、それらを合わせると2000冊を超える。ここでは、明確に大野一雄のものと判断できる書き込みがあった蔵書を中心に検討する。

3. 大野が入手した年を重視するため、初版年ではなく出版年を起点とする。

4. もちろん、土方巽の蔵書も同様であろう。

5. 主として作品制作に際し、B4の紙に書かれたメモ。

6. 「潜在的ダンス」という考えは、立教大学現代心理学部映像身体学科の教員を中心とした研究会での舞台芸術と潜在的なものをめぐる議論が元になっている。ここに記して謝意を示したい。

7. なお、ポール・ティリック『組織神学』(第1巻上、新教出版社、1955)も111ページと書き込みは多数だが、前所有者(柳原鉄太郎と署名あり)のものが多く、大野一雄によるものは一部と見られるため除外した。

本稿は、JSPS 科研費JP23K12046(研究代表:宮川麻理子)の研究成果の一部です。

宮川麻理子

ダンス研究。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(表象文化論)博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。現在、立教大学現代心理学部映像身体学科助教(任期付)、早稲田大学演劇博物館招聘研究員。大野一雄を中心に、舞踏とコンテンポラリーダンスを研究。共著にThe Routledge Companion to Butoh Performance (2019)。研究活動のかたわら、劇評を『シアターアーツ』『Real Tokyo』等に寄稿。また、ドラマトゥルクおよび俳優として、演劇やダンスの公演にかかわる。