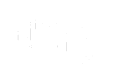

クルト・ヨース(1901–1979)の「緑のテーブル」は、舞踊史の原点に立つ古典的名作です。中世の絵画「死の舞踏」に想を得て構想され、ドイツのエッセンにあるフォルクヴァンク舞踊学校の講堂で1931年に初演されました。その後、同作品はパリの国際ダンスアーカイヴ (AID : Archives Internationales de la Danse) の振付コンクールで優勝し世界に知られることになります。このとき欧州に滞在していた江口隆哉、宮操子、楳茂都陸平らもこの公演を見て、日本に消息を伝えています。作品は時代を予見したものとして高く評価され戦中も上演が続きます。戦後はさらに大きな評価を受け世界中の舞踊団で上演されました。ピナ・バウシュが1973年ヴッパタール舞踊団の芸術監督に就任した最初の公演でも上演されています。どこのカンパニーが上演する場合でもヨースは自ら赴き直接に指導したそうです。時代を超えて生き抜いた作品への作者の思いが窺われます。

プロジェクト

展示 「時代の中のダンス」

アンサンブル・ゾネ「緑のテーブル2017アンソロジー」関連企画

「緑のテーブル2017アンソロジー」公演に併せ、関連する三つの異なるトピックで展覧会を開催します。

クルト・ヨースの「緑のテーブル」は本公演作品の出典となる作品です。「戦時下の慰問舞踊」は、本年が戦後80年であることに因み、これまであまり知られることのなかった戦時の舞踊活動を振り返ります。また、本公演にユババレエ団の小原あや氏を出演者として招くことから、西宮市名塩出身の弓場勇氏が設立したユバ農場ならびにユババレエ団のユニークな活動を紹介します。

これらに共通するテーマは、「ダンスと時代」です。このような展示を通して、ダンス作品が時代の変化の中で如何に生まれ、長く困難な時間を生き抜いていくのかという先例に学ぶことができればと思います。

開催概要

会場 西宮市フレンテホール多目的スペース(フレンテ西宮4階、旧ギャラリーフレンテ)

会期 2025年9月1日(月)から28日(日)10:00-20:00(最終日のみ18:00まで)

*休館日2日(火)9日(火)16日(火)24日(水)

入場無料

主催 NPO法人ダンスアーカイヴ構想 西宮市フレンテホール(指定管理者:日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体)

共催 西宮市

企画協力 アンサンブル・ゾネ

協力 大野一雄舞踏研究所 コミュニダージ・ユバ NPO法人関西ブラジル人コミュニティCBK 一般財団法人日伯協会 名塩和紙学習館

後援 西宮市教育委員会 西宮市国際交流協会 芦屋市教育委員会 駐日ブラジル大使館ドイツ連邦共和国総領事館 ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

助成 (公財)関西・大阪21世紀協会 芸術文化振興基金

1932 「緑のテーブル」踊り継がれるダンス

1939 - 1942戦場のモダンダンス

1942年ビルマ戦線にて

戦時には国内外で多くの慰問公演が行われました。ダンス界も例外ではありません。江口隆哉(1900-1977)・宮操子(1907-2009)は、1931年に渡独し、ドイツ表現舞踊のマリー・ヴィグマンに学び、帰国後は先鋭的な創作活動を行っていました。舞踏の大野一雄も江口・宮に師事しています。江口・宮舞踊団は1938年に帝国劇場で火野葦平の小説「麦と兵隊」の舞踊化作品を上演し、翌年より毎4年間、中国、東南アジアの戦地慰問の旅に出ます。多くの慰問団は、お芝居、お笑い、奇術、音曲などのバラエティ編成でしたが、江口・宮は10人の舞踊団による単独の慰問公演を、前線を訪問しつつ行いました。本展に展示する写真は宮操子氏の手許に残されていた貴重な記録です。また江口氏による詳細なメモ書きも残されており、舞踊団の足どりを辿ることができます。

「祈りの踊り」ユババレエ団

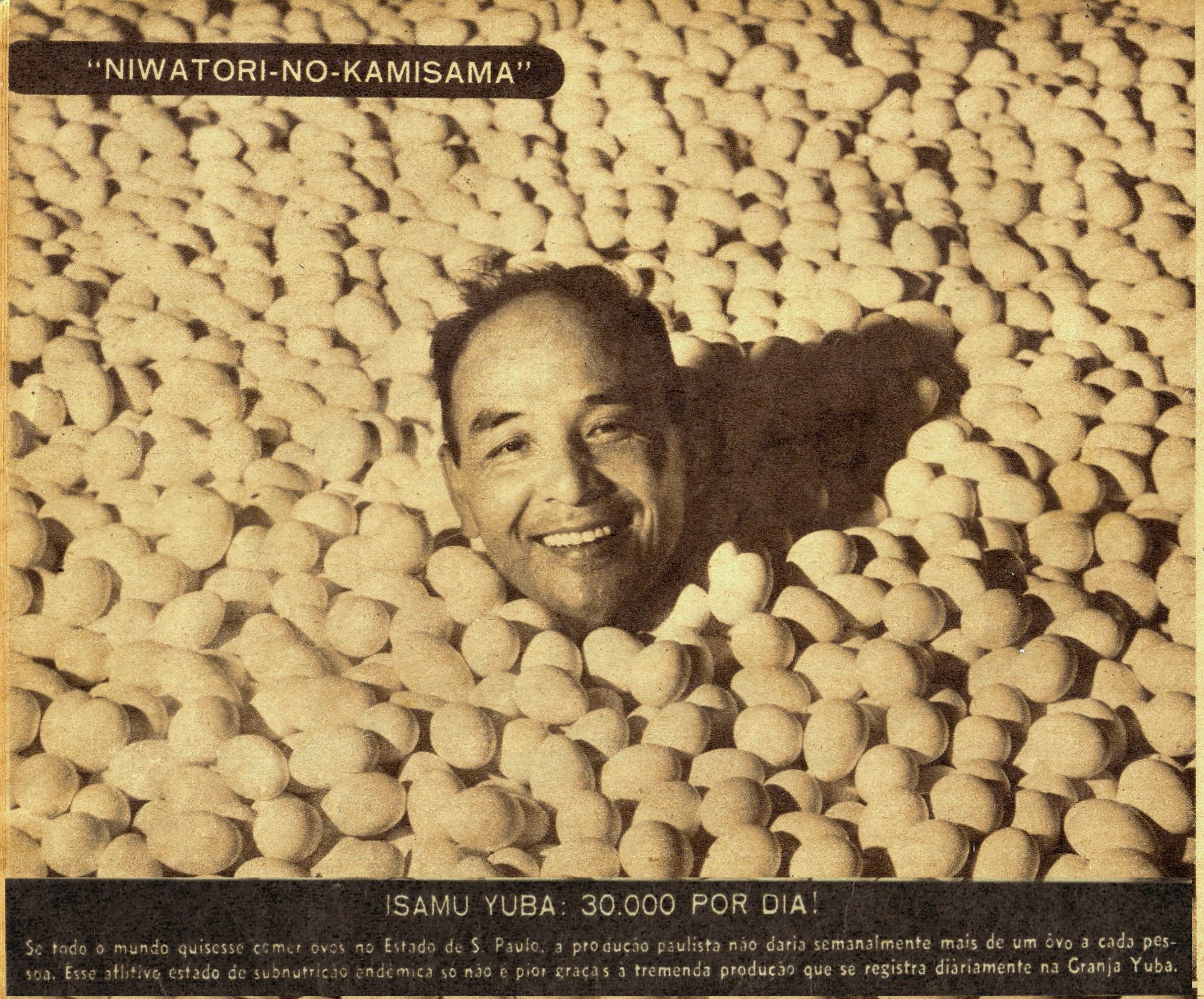

1970年集合写真

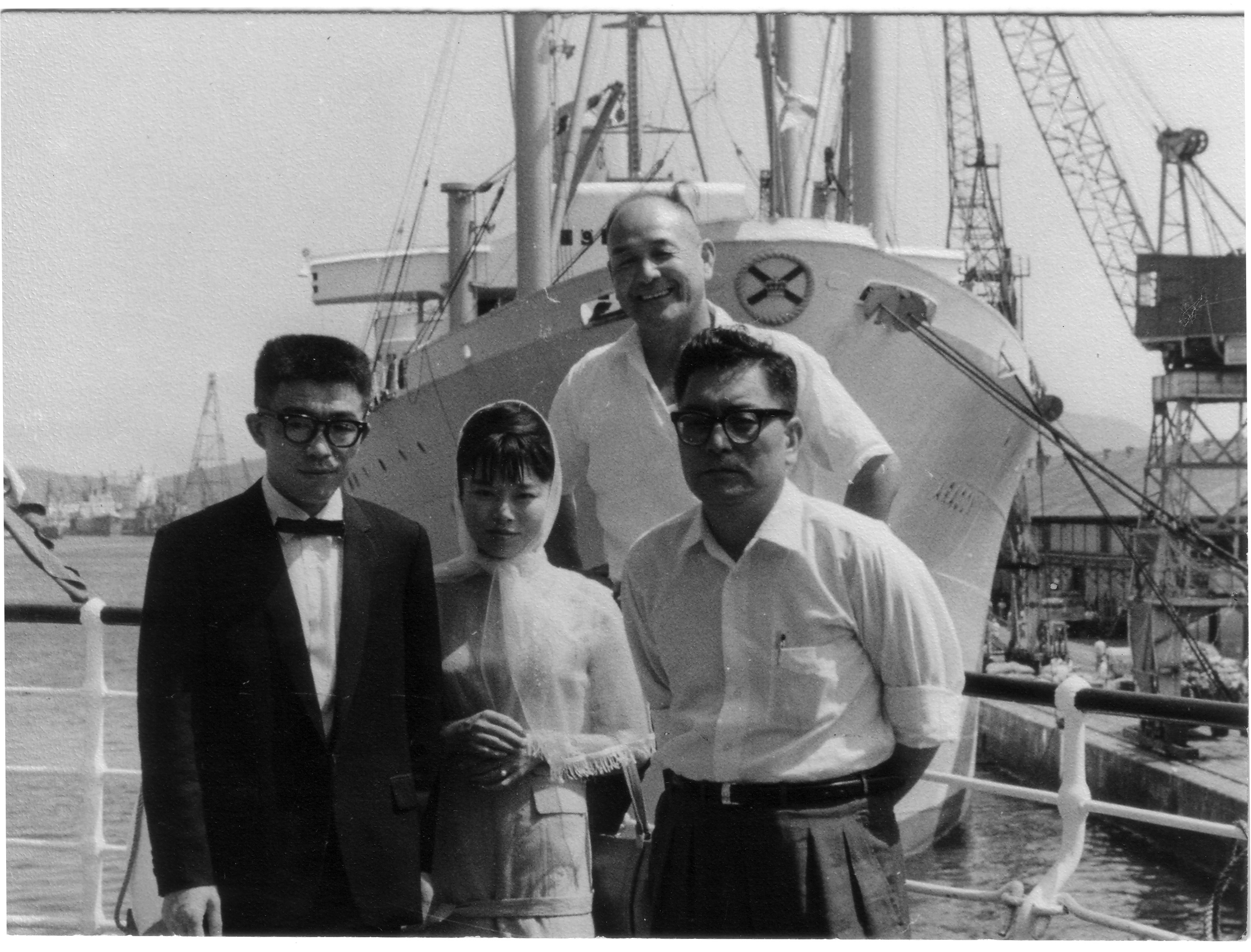

1961年 左から小原久雄、明子 後列 弓場勇

ヤマは馬鹿も利口も無い、ひとりひとりがかけがえのない存在だ

※「ヤマ」はユバの人たちがユバ農場を称する言葉

ヤマの生活

ユバ農場(ヤマ)は、1935年、西宮市名塩出身の弓場勇氏と数名の仲間たちによって設立されました。弓場氏らは、第一アリアンサ、フォルモーザ地区に40アルケール(甲子園球場約15個分)の土地を購入し、共同農場の建設を始めます。農場の生活は「耕作、祈り、芸術」を組み合わせた哲学に基づき、日本人移民とブラジル社会の融合を目指しています。現在、5世代にわたる日系ブラジル人が暮らし、農場での会話や子どもたちの第一言語は日本語です。日本語の読み書きは農場で学び、地域の学校にも通います。住民は農作業の合間に楽器演奏、合唱、ダンス、絵画、陶芸、俳句などの文化活動に参加し、陸上や野球などスポーツも盛んです。生産物はグアバ、マンゴー、椎茸、加工製品など。農場は自給自足で、日本の野菜や味噌、醤油、漬物もブラジルの食事と共に食卓に並びます。

ユババレエ

1961年12月、小原久雄・明子夫妻の農場訪問に感銘を受けたユバ農場の創立者、弓場勇は住民を総動員してクリスマス公演用の劇場を一週間で建設しました。テアトロ・ユバ(ユバ劇場) の誕生です。小原明子氏は、日本のモダンタンスカンパニー、安藤三子舞踊団の中心ダンサーとして活躍し、のちに「舞踏」を創始する土方巽の共演者でもありました。同年、ユババレエ団が発足し、1965年に初の国内公演を実現。ほとんどの住民が振付や音楽、舞台技術などに参加し、日本、パラグアイ、ブラジル各州でのツアーを含め、国内外で900回以上の公演を行っています。文化活動を通じて、アーティストや他分野の人々との交流も育み、コミュニティの発展に貢献しています。

弓場勇

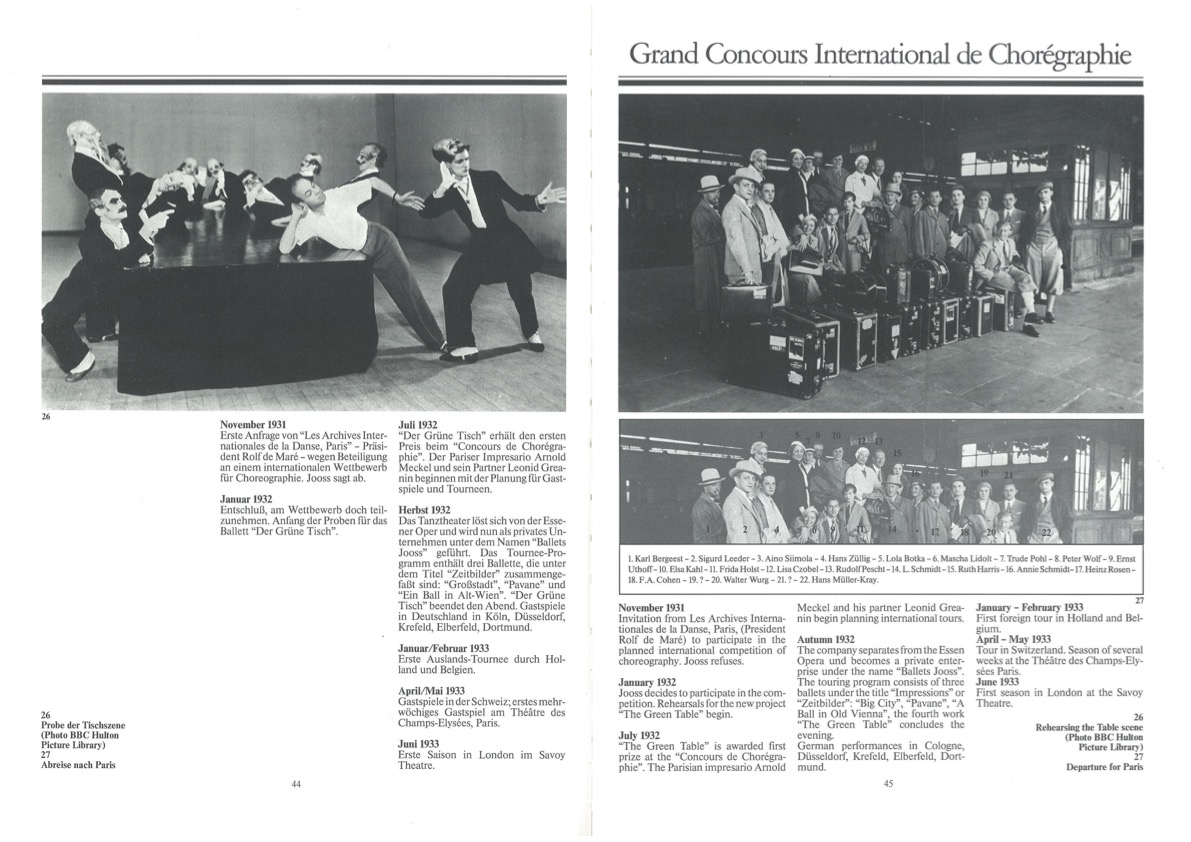

弓場勇(1906-1976)は、西宮市塩瀬町名塩の代々村長を務めた名家、弓場家に生まれました。三田中学に学んだのち、1926年一家あげてブラジルに移住、サンパウロ州アリアンサに入植しました。三田中学で投手として活躍した勇は、アリアンサ野球チームを結成、1930年には汎ノロエステ野球連盟を結成しました。1935年には、「大地に根ざし農に生きる文化の理想郷」を築くために共同生活を行う弓場農場を開設。奥地産業の改革をめざし、「産業青年同盟」を設立し、いち早く養鶏に取り組み、1945年には南米一の養鶏場になりました。1961年、農場で働く人自身が踊り手となるユババレエ団を設立し、「勤労と祈り芸術を愛する共同生活」をする芸術村として、ブラジル国内で広く知られることとなりました。その活動は日本でも度々紹介され、1978年と1991年には西宮市で公演が実現しています。

ユバ俳句

ブラジル日系社会では俳句作りが盛んですが、とりわけ日本語を日常的に使うユバ農場では小さな子供たちも俳句を作ります。名塩の紙にユバ俳句を書いて展示しています。

石鹸玉サウダージ乗せ地平まで 弓場稔子 56歳